nº 183: marzo-abril 2018

Bestiario

José Morella

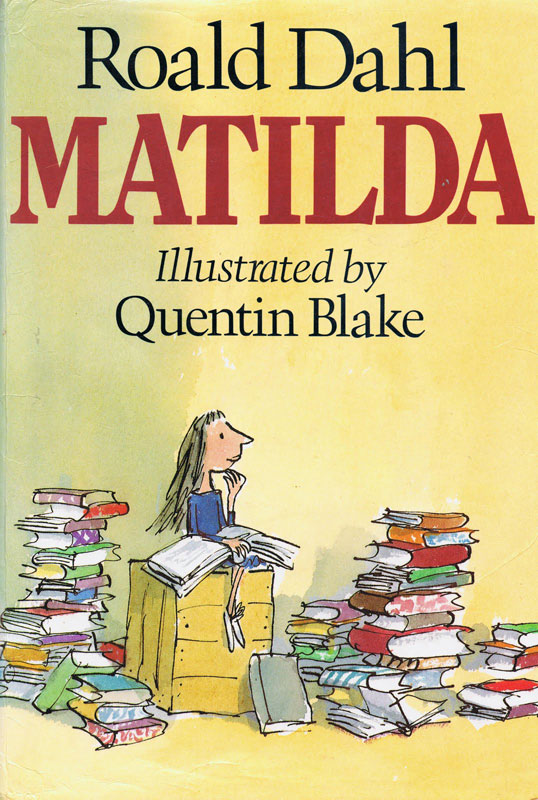

En mi casa, de niño, no había apenas libros. Mis padres vienen de familias humildes en las que privilegios como comprar libros o ir a la escuela no eran la norma. El impacto de la literatura me llegó gracias a una profesora de instituto que nos dio a leer un cuento de Mario Vargas Llosa llamado Los cachorros. Ese texto me abrió las puertas a algo imprevisible y precioso, pero me llegó cuando ya estaba bastante crecidito. Es por eso que los clásicos de la literatura infantil que conozco los he leído a destiempo, cuando mi mente ya estaba baqueteada de más, sin la plasticidad típica de las cabezas infantiles. Autores como Jack London, R.L. Stevenson o Antoine de Saint-Exupéry, por ejemplo, sólo me llegaron a las manos pasados los veinte años. Sigo teniendo lagunas en ese terreno y hago lo que puedo por ir supliéndolas. Hasta el año pasado no encontré un momento para leer a uno de los autores que llevaba más tiempo en mi lista de espera: Roald Dahl. Para nada me esperaba lo que iba a ocurrirme mientras leía Matilda, su famosa novela. No sospechaba que fuera a enfadarme y a necesitar escribir este texto que estoy escribiendo, que no es en absoluto una mala crítica porque ni siquiera es una crítica: es un cuerpo extraño que tengo que vomitar. Es el intento de traducir a un discurso racional e inteligible una serie de exabruptos que pronuncié durante la lectura. Algo que, tras unos meses, aún me quema por dentro.

Matilda Wormwood es una niña de cinco años inusualmente precoz. A esa tierna edad lee, o ha leído ya, a Dickens, Austen, Hardy, Steinbeck, Hemingway y varios otros clásicos de la literatura anglosajona. Su padre trabaja revendiendo coches usados y, al igual que su madre, es un ser sádico e idiota. Son tan lerdos que no pueden ver ninguna cualidad en su hija, y mucho menos su precocidad y su inteligencia. La tratan de un modo salvaje, negándole en todo momento sus deseos de expansión, su curiosidad y su creatividad. Se burlan de ella sin pausa y la maltratan psicológicamente. Su padre es tan tonto, tan emocionalmente torpe, que se enfada por el simple hecho de verla gozar de la lectura. Su ira viene de la envidia: de ver a alguien disfrutando de algo que está más allá de lo que alcanzan sus entendederas. Matilda, que no sólo es inteligente sino también compasiva y dulce, anhela que sus padres sean buenos, amorosos, comprensibles, honrados e inteligentes. Pero en absoluto son así. La señorita Honey, su maestra, riñe a su madre por creer que la televisión es más importante que el futuro de su hija: "No debería usted ser madre", le dice. Al conocer a los padres de Matilda, la señorita Honey queda muy impresionada: "...había oído que por todas partes hay padres como esos y que sus hijos acababan siendo delincuentes y marginados", pero ellos son los primeros que conoce en carne y hueso.

Conforme iba pasando páginas me iba invadiendo una sensación muy incómoda de tristeza y de incredulidad. La narración divide el mundo en dos tipos de personas: las que leen y las que no. Los personajes que leen son sensibles, inteligentes, sensatos, creativos, buenos y elegantes. Son incluso más bellos, como la señorita Honey (¡se llama Honey!). Los que no leen aparecen como personas sádicas, imbéciles, tramposas, egocéntricas, feas y brutas. Hacía mucho tiempo que no leía un texto tan intensamente discriminatorio, tan clasista, tan lleno de odio. Recuerdo pocas novelas que se esfuercen de un modo tan preciso e intenso en juzgar, diferenciar, acusar, estigmatizar y dividir. Si no lees, parece decirnos la novela, eres una mierda. Eres menos que humano. Leyendo Matilda sentí que el texto supura asco por las clases menos favorecidas, porque vincula de un modo innegable el hecho de no leer con ser una persona horrible.

Como los padres de Matilda, los míos -igual que los padres de mis amigos, o mis vecinos, o mis tíos- tampoco eran lo que se dice grandes lectores. No leíamos nada de nada. Nos llamábamos a nosotros mismos clase trabajadora, porque habíamos oído esa expresión en el telediario. En nuestro mundo se valoraba la habilidad manual. Trabajar con el cuerpo. Recoger aceitunas, hacer muebles, servir mesas, limpiar, cocinar, pintar casas, levantar paredes, despachar en tiendas. De todos esos padres y madres de mi infancia, no consigo recordar a ninguno que fuera especialmente malvado ni despreciable. No puedo imaginarlos burlándose de los deseos de sus hijos e hijas de leer, dibujar o cantar. Otra cosa, claro está, es que quien no ha podido conocer -por razones evidentes- la magia de la lectura o de la música barroca pueda o sepa transmitir esas cosas a su progenie. Por otra parte, tenían poca energía, tiempo y dinero para ocupaciones como llevar a los niños al teatro, leer libros sobre crianza responsable, ir a clases de yoga, hacer terapia, salir a merendar a la montaña o, ni siquiera, jugar con los propios hijos durante su tiempo libre. Pero no poder hacer todo eso no te convierte en un sádico como el señor Wormwood. De hecho, y por lo que yo alcanzo a saber, el sadismo no entiende mucho de clases sociales.

Mi lectura tardía de Matilda coincidió en el tiempo con la llegada del brexit y de Donald Trump, de modo que tuve la muy curiosa experiencia de alternar las páginas del libro con encarnizadas batallas dialécticas sobre política en twitter. En ellas, mucha gente guapa y leída culpaba de los deprimentes resultados electorales a la gente no leída. Legiones de internautas de la divina izquierda de salón y del supuesto nuevo centro se quedaban a gusto criticando a votantes presuntamente incultos, violentos, bobos y chonis que no leen libros. Nos explicaban a todos que nos iría mucho mejor si esa gente despreciable votara bien y dejara que los políticos normales les salvaran la vida.

En el cancionero de Atahualpa Yupanqui hay unos versos que me han guiado durante años: "yo tengo tantos hermanos / que no los puedo contar". Matilda me está obligando a replantearme muchas cosas. A preguntarme a qué mundo estoy queriendo pertencer cuando insisto en esto de escribir. Qué significa elegir este medio de expresión y no otro. A quién le importamos y a quién dejamos de importarle. Quiénes son mis padres, qué clase de hijo soy yo, quiénes son mis maestros y maestras, quiénes son mis verdaderos hermanos.

Otros Artículos de LUKE nº 183

ISSN: 1578-8644

LUKE social

Desde Enero de 2000