Lukas Reig

Peces de colores

Antes de irse me miró a los ojos como se mira a un perro perdido y me dio un papel arrancado de aquella agenda doblado por la mitad. Cuando se fue, los peces del estanque saltaron inquietos, como asustados por ese gesto tan impulsivo.

Yo vivía entonces en una ciudad que no me gustaba, y me limitaba a pasear por los parques y mirar a la gente. La gente, los otros, esas personas que ves fuera de tu cabeza sin acabar de creértelas y a las que te aferras en un acto de fe continuo. Es increíble el esfuerzo que hacemos, cómo nos adaptamos a los demás con tal de conseguir emociones positivas, afecto, cariño, ¿amor?; no, el amor es para almas débiles. Como muchos días puse el piloto automático y mis pasos marcaron el camino del jardín botánico.

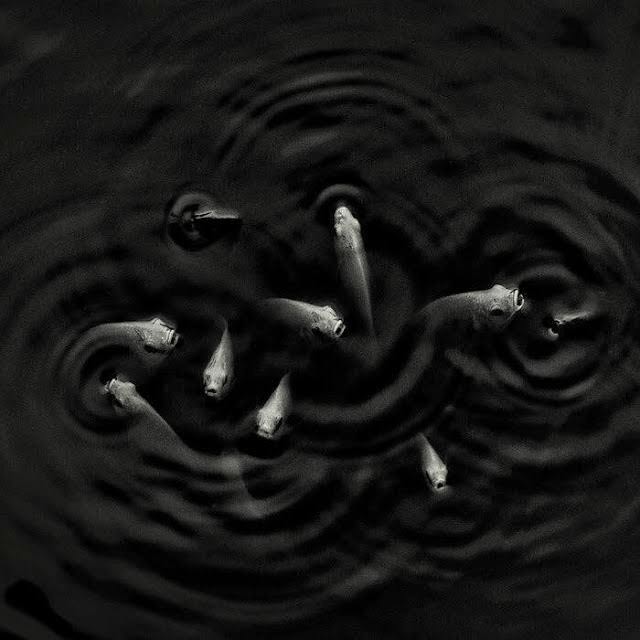

Vi a aquella mujer sentada en un banco del invernadero de hierro y cristal del botánico, mirando al estanque situado en el centro, lleno de peces de colores. Nunca le hubiera hablado, su aspecto era el de una profesora de bachillerato que se había saltado las clases de la mañana. Escribía en una agenda de color violeta y parecía que había llorado o estaba a punto de hacerlo. Yo llevaba tantos días sin hablar con nadie que ni me acordaba de mi voz. Me senté en el otro extremo del banco y dejé la cazadora y mis libros en el medio. Hacía un calor pegajoso y todas las plantas del invernadero creaban un ambiente primitivo con su verde intenso y deslumbrante. No había nadie, no se oía más que el ruido de un hilo de agua cayendo en el estanque. Entonces me habló, y su voz me produjo un efecto hipnótico y excitante a la vez, era tan alegre como la de un niño que vuelve a ver a su madre. No sé lo que dijo, daba igual lo que dijera. Yo no dije nada en todo el tiempo. Antes de irse me miró a los ojos como se mira a un perro perdido y me dio un papel arrancado de aquella agenda doblado por la mitad. Cuando se fue, los peces del estanque saltaron inquietos, como asustados por ese gesto tan impulsivo. Aquel papel me quemaba en las manos, sentía un escalofrío que me subía por los muslos, y mi cuerpo empezó a oler a jabón de lavanda. Lo tiré a la papelera y creo que un trozo de mi piel se pegó a él.

Luego me fui a casa, le di de comer al gato y me metí en la cama oyendo a Talking Heads: "No puedo dormir porque mi cama está en llamas. No me toques, soy un hilo de carne y hueso…". La noche siempre fue mi enemiga, después de dos sedantes y media botella de coñac solo conseguí transformar la ansiedad en pura desesperación narcotizada. Me levanté, o eso creo, el mundo estaba vertical de nuevo, aunque no parecía muy estable, y los muebles de mi habitación no encontraban su sitio. No podía quitarme de la cabeza el papel doblado que me había dejado aquella mujer. Aún recordaba su voz, transmitía esa sensación de profunda verdad que suelen dar las mujeres a sus palabras. Seguía sin recordar nada de lo que me dijo, supongo que eso no era importante.

Ya eran las cinco de la mañana, miré por la ventana, las luces de vapor de sodio de las farolas, anaranjadas y tristes, creaban una atmósfera marciana que hacía la vida mucho más agradable. No podía olvidar aquel papel violeta. Decidí ponerme mi uniforme de combate y volver al jardín botánico. Cogí la bici, el pasamontañas, los guantes y el cuchillo de caza. Rodé por la carretera y noté que el asfalto estaba húmedo y frío. Pedaleé con fuerza sin hacer caso del baile que llevaban las líneas discontinuas, concentrándome solo en el blanco-gris-blanco-gris que me llevaba al centro de la ciudad.

Mi relación con las mujeres siempre fue distante y fría, mi madre odiaba el sexo, y por supuesto, a sus hijos. De niño nunca me tocó más de lo necesario y su trato conmigo era como el de un animal con su cría, pura supervivencia. Cuando me di cuenta de que ella era la excepción y no la regla de todas las madres, ya era demasiado tarde. Aquella mujer me la recordaba mucho, una voz agradable y cálida, unida a una profunda y helada hipocresía.

Así que llegué al jardín botánico cuando el negro se fundía en azul marino y ya se distinguían las siluetas de los edificios enmarcadas en un cielo sucio. Salté la valla y fui directo a la papelera. Los grandes árboles centenarios empezaban a mover sus hojas y bajo su halo protector mis pensamientos se tranquilizaron. Seguía oyéndose el sonido tintineante del agua en el estanque y los breves movimientos de los peces de colores. El papel estaba allí, con un chicle de fresa pegado, en tan buen estado que lo mastiqué un rato mientras lo desdoblaba. Con letras minúsculas y delicadas se podía leer una dirección y encima esto: "Me llamo M. y si quieres hablar conmigo estoy en esta clínica por las mañanas de ocho a doce. No pidas cita". Era la primera vez que una de mis víctimas me daba la dirección voluntariamente. Tenía tiempo de tomarme medio litro de café, fumarme unos cuantos canutos y afilar el cuchillo. Todas las mujeres son iguales.