R.Rayarù

La conclusión

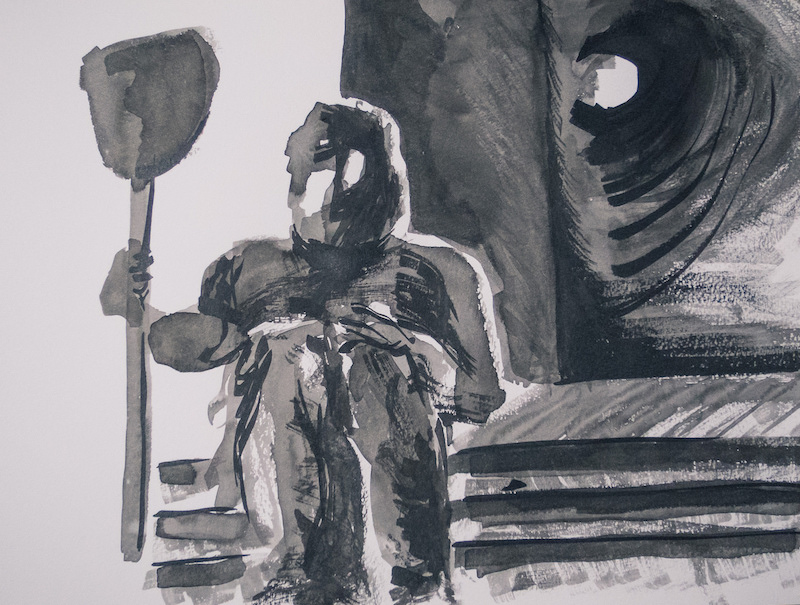

Dibujo: ©ardiluzu

Tardaron dos días en encontrar el cuerpo sepultado bajo metros de nieve. Por la noche soñé con él: precisamente el momento en que encontraban su cuerpo ...

A Isaac G.M.

La Paz s/n – España

“Diminutos témpanos de hielo navegan por la sangre del cerebro”

Ricardo Piglia

—Lo vi venir, ¿no sé si me entiende? Fue como si el tiempo se hubiese adelantado en algunos segundos. Fracciones de segundos. Yo estaba al lado de la pista negra –me parece que ya se lo dije–, más o menos en la mitad. Él venía desde arriba esquiando con gran maestría y velocidad. La nieve estaba intacta, nadie ese día había esquiado allí, la pista estaba cerrada. Yo estaba absorto en la contemplación de la pureza de la luz que se evaporaba de la nieve en ese momento en que el sol la calentaba apenas. Era blanda y húmeda, parecía una nube brillante que flotaba en medio de la nada. Una brisa de aire frío golpeó mis mejillas y me distrajo, en ese instante una ventisca de nieve nubló mis ojos, yo miré hacia arriba para evitarla y lo vi bajar a toda velocidad. Ese fue el momento en que supe que terminaría debajo de la avalancha de nieve. Fue una fracción de segundo antes de que sucediera, tal vez más de una fracción. Un par de segundos o tal vez tres. No lo sé con certeza, pero lo vi antes de que sucediera, de eso estoy seguro. Lo vi todo, tal cual sucedió. Tardaron dos días en encontrar el cuerpo sepultado bajo metros de nieve. Por la noche soñé con él: precisamente el momento en que encontraban su cuerpo. Cuando lo desenterraban de debajo de la nieve, ya no era la nube blanda y brillante que había visto antes, era más bien como una ola amenazante, enorme, congelada en el momento justo antes de reventar. Su cuerpo estaba frío, intacto, con cara de espanto… Perdone que me emocione al recordarlo.

—Bueno, no se preocupe, no se sienta responsable. Séquese con esto. ¿Dígame, que hacía allí?

—Yo no esquío, me gusta subir montañas, en invierno, en verano, siempre que puedo. Antes esquiaba, no era bueno, pero tampoco malo, incluso me gustaba. Me daba fastidio la gente, la aglomeración en las pistas. Simplemente lo dejé y pasé a subir montañas. Ese día pasaba por allí por qué me dirigía hacia el cerro El Chiflón, el que está detrás de las pistas, no se veía desde allí. Había ido a pasar unos días a la montaña, buscaba relajarme. Necesitaba el contacto con la naturaleza, con la montaña. Así sucedió todo.

—¿No piensa que puede haber estado equivocado? ¿Qué su premonición simplemente sea su imaginación que compuso ese esquema mental automáticamente? Mecánicamente. En realidad, segundos después de que todo hubiese sucedido. ¿Qué usted haya elaborado todo con las imágenes que ya había visto o estaba viendo?

—No… No lo creo doctor. ¡Lo vi tal como se lo cuento! Unos segundos antes de la avalancha que lo sepultara él estaba allí. Todo estaba claro para mí. Caí de rodillas sobra la nieve. Petrificado.

—¿Esa fue la primera vez que le sucedió?

—Sí, creo que si.

—¿Cuánto tiempo atrás fue?

—Hace unos tres años.

—¿Sus recuerdos son claros?

—Sí.

—¿Qué significa creo? ¿Por qué dijo creo y no que estaba seguro? ¿Hay algo más?

—De niño me sucedió algo extraño, algo en este sentido quiero decir. Vi la muerte de mi perro antes de que sucediera. Yo era un niño de unos tres o cuatro años. Lo cancelé de mi memoria, a veces trato de recordar lo que pasó, pero no lo logro con claridad. Creo que en ese momento me aterró, aunque desconocía completamente el significado de la palabra “muerte”. Durante años traté de no pensar más en ello, y lo logré, pero igualmente soñaba con mi perro. Él estaba tirado en el suelo durmiendo, yo lo iba a despertar como hacía siempre, pero él no se levantaba. Yo lo zamarreaba con más fuerza hasta que al final su piel y su carne cedían y mis manos entraban dentro de su lomo. Yo estaba literalmente atrapado en su interior. Entraba como en un pozo rojo y viscoso, junto con esa imagen escuchaba ladrar a “Rulfo”, mi perro. Me despertaba llorando hasta que llegaban mis padres a consolarme. Ahora es demasiado tarde, es todo lo que me acuerdo.

—¿Ese nombre?

—No lo se, creo que fue mi padre el que se lo puso. Después de eso, no quise más perros.

—Hábleme de la segunda vez, más bien de la tercera.

—¿Le dije que no manejo? Bueno, es igual, yo me muevo en transporte público. Voy todos los días a trabajar en autobús, lo espero siempre en la misma parada, a la misma hora. Espero tranquilamente que venga el mío, no me gusta ir de carrera, generalmente llego unos cinco minutos antes de que pase. Siempre pienso que se podría adelantar pero nunca sucede, pasa en perfecto horario todos los días, pero me da igual, me gusta llegar unos minutos antes. El metro me crea un poco de angustia, no se por qué. Lo cojo solo en casos excepcionales. Ese día llovía, poco, pero llovía. Yo estaba debajo del toldo en la parada del autobús, esperándolo como siempre. No sabría decirle por qué, pero se me ocurrió mirar la luz del semáforo –en ese momento estaba en rojo–. Podría decir que la luz me capturó. Atrapó mi mirada y la arrastró hasta una mancha roja en su interior. Un pozo sin fondo lleno de sangre borboteante –parecido al del sueño–. Desde allí salió él con su bicicleta. Yo me asusté, aparté la vista del pozo, es decir del semáforo, y lo vi allí, atravesando tranquilamente la calle. Luego el taxi, que se pasaba con luz roja y lo cogía de lleno, vi la bicicleta rota y su cuerpo que saltaba sobre el auto; él que se daba con la cabeza en el letrero que decía Taxi, que estaba sobre el techo. ¡Grité aterrorizado! Cerré los ojos y me puse las manos en la cabeza. Una señora que esperaba el autobús me preguntó si me encontraba bien, yo levanté la vista y en ese momento sucedió todo. Un taxi se pasó la luz roja y atropelló al ciclista que atravesaba el cruce en ese momento. El de mi visión. Era el mismo individuo. Toda era exactamente igual a mi visión. Me quedé petrificado mirando el accidente, sin poder reaccionar ni entender del todo lo que ocurría. Como un rayo se me atravesó Rulfo y el esquiador. Uno detrás del otro. Ellos continuaban a pasar nuevamente, uno detrás del otro, a gran velocidad. Traté de moverme pero no pude. De pronto mi vista se nubló y apareció nuevamente la sangre borboteando en el fondo del pozo. Sentí miedo. Sentí rabia. Sentí impotencia. Me sentí tremendamente desdichado, un verdugo o algo así. Unas lágrimas mojaron mis mejillas y volví en sí. En ese momento la señora corría hacia el cruce dónde se había formado un grupo de curiosos. Caminé de vuelta a casa. Traté de dormir, de olvidar. Al día siguiente fue peor, me sentí impotente y responsable al mismo tiempo.

—¿Eso es todo?

—Sí. Bueno, hay algo más.

—Dígame.

—Durante el día no pude dormir. Por la noche del segundo día lo soñé: estaba en una habitación en el hospital, en la UCI. Lo vi en la cama con la cabeza vendada y una máscara que le cubría la nariz y la boca. Estaba en coma. Yo miraba la escena desde fuera, exactamente a unos cinco o seis metros, desde arriba. La imagen era nítida, pero distante y fría. Perfectamente equilibrada. Hasta bonita diría yo. Entraba una enfermera corriendo, gritaba algo que no logré identificar. Entraban otros enfermeros o médicos. La imagen se borraba rápidamente y aparecía solo la pantalla verde del monitor, con el gráfico que poco a poco transformaba los ángulos agudos formados con un punto relampagueante en una línea horizontal estática y acompañada de un sonido penetrante. Ese ruido me perforaba los tímpanos –creo que movía la cabeza bruscamente sobre la almohada de lado a lado–. Después la imagen se hacía nebulosa y finalmente desaparecía, pero el ruido continuaba. Me descubrí sentado en la cama, sudando frío y con algo de fiebre. Tuve miedo de condenarlo a muerte. Al día siguiente lo leí en el diario. Tenía mi edad. Allí decidí ir a verlo, pero en ese momento no lo hice. Tenía miedo. Después dejé pasar un tiempo y luego abandoné la idea. Pensé que si no le daba importancia todo terminaría en una coincidencia. Terrible, pero una coincidencia al fin y al cabo.

—¿Qué edad tenía el esquiador?

—La misma.

—¿La de ese entonces?

—Sí.

—¿Está seguro de lo que dice?

—Sí doctor.

—¿Cuánto tiempo atrás sucedió?

—El ciclista hace seis meses, el esquiador hace unos tres años, creo que ya se lo dije.

—¿Sus recuerdos son claros?

—Sí.

—¿Está seguro?

—Sí doctor.

—Hábleme de anoche.

—Me vi en un accidente. En mi accidente, para ser preciso. Estaba en el trabajo, una presa –la que estampa el esqueleto de las puertas de la VR-60–, explotaba. Yo pasaba en ese momento por el pasillo aéreo que está arriba de la enorme máquina con la piscina de aluminio a su lado. En el momento de la explosión, el aluminio líquido a 850° saltaba por el aire como si fuese crema que salta de una batidora manejada por un niño. El metal ardiendo me cubría completamente y yo quedaba petrificado como las figuras que quedaron en Pompeya después de la explosión del Vesubio. Eso fue a las ocho más o menos, después que hubiera regresado del trabajo y me estaba preparando la cena. Se me quitó el apetito, me tomé una cerveza fría y salí a caminar.

—¿Es todo?

—No.

—Dígame.

—Anoche no me atreví a dormir.

—¡Me lo imaginé!

—Llevo casi veinticuatro horas sin dormir, creo saber lo que va a pasar. En realidad estoy seguro de lo que va a pasar.

—¿Cree que el sueño será la conclusión de esta historia?

—Sí. Más bien de mi historia.

—¿Qué pretende hacer?

—No lo se… ¿Qué puedo hacer?

—No puede pasar el resto de su vida sin dormir.

—¡Ya!