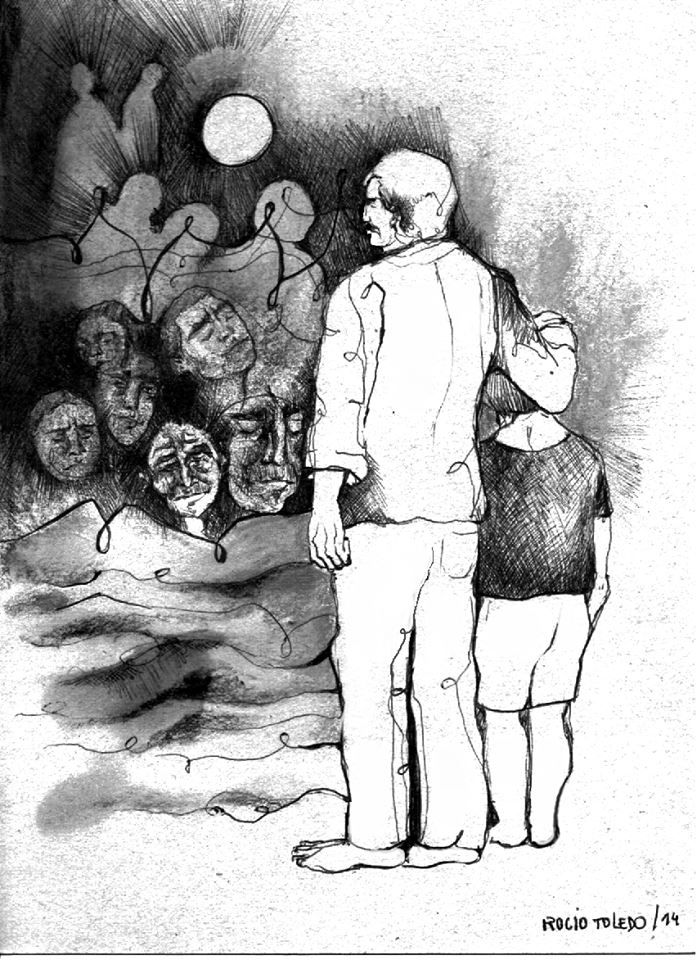

Imagen: © Rocío Toledo 2014 a Pablo

Fue una guerra extraña –repitió–. Durante el día la gente andaba por las calles como si nada pasara, aunque procuraba llegar temprano a casa y no hablar con el vecino. Nadie mencionaba la guerra, nadie sabía qué estaba sucediendo, salvo que por la noche se oían los estruendos de las bombas y el chillido desagradable de las sirenas y que por las mañanas comprobábamos que alguien faltaba ...

La voz del chico recorrió el espacio, pero no llegó a los oídos del hombre que, sentado en la arena, abrazado a sus piernas, miraba absorto la quietud horizontal del mar. El chico volvió a gritar pero antes de que la voz llegara al hombre la misma brisa que venía del Mediterráneo y movía de un lado a otro las páginas del libro que el hombre tenía a su lado disolvía los sonidos del mismo modo que disuelve los puñados de arena arrojados al aire. De pronto, la brisa pareció detenerse un instante y el hombre y el chico ocuparon un lugar más real en la playa.

—¡Eh, abuelo! ¿Qué haces? –preguntó el chico llegando junto al hombre, con la voz entrecortada por la carrera.

—Nada –respondió el hombre.

De cerca no era tan viejo como podría suponerse.

Al parecer aquél era un tiempo en que las generaciones se sucedían con mayor rapidez que en éste.

—¿Dormías o acaso mirabas el mar?

—Soñaba –contestó él.

El chico buscó con sus ojos los del hombre, pero éstos siguieron sumidos en el oleaje sumergido de los sueños y las miradas no se encontraron allí.

—¿Y era lindo el sueño? –quiso saber el chico.

—Este mar es tan tranquilo, tan dulce...

—Bueno, a veces sí y a veces no –comentó el niño–. Claro que tú conoces el océano, ¿verdad, abuelo?

El hombre arrugó su rostro en una mueca indescriptible y abrió las rodillas para que el chico se metiera entre sus piernas. Éste se acurrucó y ambos enfrentaron el mar, cuyo oleaje se estiraba perezosamente por la arena para luego volver a su impasibilidad de siglos.

—Sí. Es inmenso y violento, digo el océano, y sus olas, cuando llegan a la playa, son tan grandes y poderosas que, si te descuidas, te arrojan a la arena y después te arrastran mar adentro.

—¿Y tú te viniste porque el océano es malo?

Antes de responder el hombre acarició el pelo de su nieto, quien había vuelto su rostro hacia él para que la pregunta no se confundiera con el rumor de la marea.

—No, no fue por el océano, sino por la guerra.

—Nunca me contaste nada de esa guerra, abuelo.

A la hora del ocaso el Mediterráneo se torna gris y un tenue vapor asciende buscando cobijo en la bruma. Es como si la líquida inmensidad, ante la noche próxima, sintiera un repentino pudor y quisiera evitar a los ojos humanos la visión de los innúmeros sueños y naufragios que habitan sus profundidades.

—Fue una guerra miserable, como todas las guerras. Pero además fue extraña, porque nadie la vio o dijo verla de verdad.

—¿Quieres decir que nunca viste los cañones, ni los tanques, ni los misiles...?

—Sí, eso quiero decir.

Una gaviota los sobrevoló por unos instantes y después continuó su vuelo por encima de las dunas. La brisa se hizo fresca y el chico creyó percibir un ligero temblor en el cuerpo de su abuelo. También su nombre pronunciado a la distancia.

—Entonces fue una guerra invisible, ¿eh, abuelo?

—Fue una guerra extraña –repitió–. Durante el día la gente andaba por las calles como si nada pasara, aunque procuraba llegar temprano a casa y no hablar con el vecino. Nadie mencionaba la guerra, nadie sabía qué estaba sucediendo, salvo que por la noche se oían los estruendos de las bombas y el chillido desagradable de las sirenas y que por las mañanas comprobábamos que alguien faltaba. Pero de algún modo el miedo se complicaba con el silencio y nadie hablaba.

—¿Tampoco veían los aviones?

—No. Ya te digo, fue una guerra muy extraña, tanto que al Gobierno se le ocurrió pensar que el enemigo se escondía entre los textos y mandó a los soldados que rastrillaran la ciudad e incinerasen todos los libros que hallaran.

—Fue cuando te dio miedo y te viniste.

La cola de la marea lamió los pies del hombre y éste los encogió. La vasta superficie del Mediterráneo había desaparecido envuelta en una niebla gris, pesada, nocturnal. En la playa ya no se oían risa ni grito algunos y las ondas de la última llamada materna hacía mucho rato que se habían disuelto en el vacío. Sólo el ladrido de un perro adelantándose a su dueño cruzaba por ese instante.

—No fue exactamente así –contestó el hombre incorporándose–. Un día, cómo decírtelo, mi existencia quedó en suspenso, indecisa, entre el fuego y la imprenta, y el hombre que había empezado la obra temió por sus papeles. Así fue como nos metió en una maleta y, al cabo de un tiempo, una mañana de sol, nos continuó frente a este mar, que ahora miramos pensando en el otro.

—Pero yo nací aquí –advirtió el chico.

En ese instante la marea avanzó sobre la playa con un estrépito de páginas y sucedió la noche.

El hombre, que hasta entonces, abstraído, soñaba mirando el mar, recogió el libro y se marchó.